(BFI) – Ces dernières années, l’on observe une réduction non négligeable de la présence militaire étrangère (et particulièrement française) en Afrique. Cela interpelle d’autant plus que le phénomène est observé à un moment où, bon nombre de pays du continent sont en proie aux difficultés sécuritaires. Seulement dans le Nord-Mali, les impacts des activités des groupes armés comme AQMI, MUJAO, Ansar Dine, Al Mourabitoune, la katiba Macina aussi appelée Front de libération du Macina, Ansar al-Sharia, Etat islamique au Grand Sahara (EIGS)…etc sont innombrables. En effet ces entités terroristes gagnent quasi-quotidiennement du terrain, et fragilisent fortement des régions entières du continent.

Avec la recrudescence d’attaques terroristes dans le Sahel et la prolifération des groupes armés rebelles sur l’ensemble du continent, l’on se serait attendu à un renforcement de la présence militaire étrangère, pour accompagner les États dans le processus de résorption des difficultés de cette nature. Mais paradoxalement, l’on observe plutôt une montée des souverainismes, qui se matérialise par des demandes de retrait des bases militaires étrangères. Pendant ce temps, il y a une tendance marginale à l’allègement dans quelques États, qui est fortement contestée.

Quelle lecture faire de cette situation aux impacts multidimensionnels ?

De quoi le recul de la présence militaire étrangère en Afrique, est-il le signe ?

La contagion du retrait des bases militaires françaises

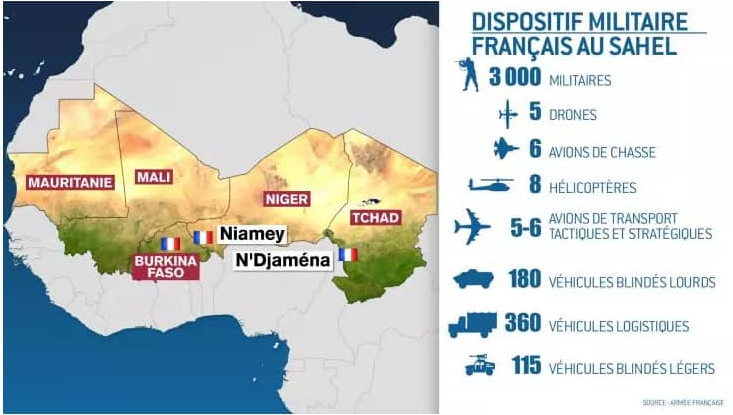

En date du 1 Août 2014, afin d’apporter son soutien aux forces armées du G5 Sahel face aux groupes djihadistes, la France a initié l’opération dite BARKHANE. Il s’agissait en effet d’une opération lancée en remplacement des opérations Serval et Épervier, visant à lutter contre les groupes armés djihadistes dans toute la région du Sahel, avec le concours de forces armées alliées. Ces dernières comprenaient entre autres, le Royaume Uni, l’Estonie, le Danemark, la République Tchèque, la suède, et bien sûr les États-Unis d’Amérique.

Ainsi sur le terrain, l’opération a utilisé comme bases principales celles de Gao (Mali), de Ouagadougou (Burkina Faso), de Niamey (base d’un pôle de renseignement), et de N’Djaména (base de l’état-major et des forces aériennes). A cela s’ajoutait trois bases opérationnelles avancées (notamment celles de Tessalit, de Fort de Madama, et de Faya-Largeau), et des bases arrière au Sénégal, en Côte d’ivoire et au Gabon.

Grande a donc été la surprise d’apprendre qu’après neuf ans de présence au Sahel avec ce dispositif robuste, la France se retrouve quasi-contrainte de fermer des bases dans le nord du Mali. C’est ainsi que lors d’une conférence de presse conjointe à Paris avec le président nigérien Mohamed Bazoum, Emmanuel MACRON en personne annonçait l’ambition d’achever la fermeture des emprises françaises de Kidal, Tessalit et Tombouctou, « dans le début de l’année 2022 ». Il faut préciser que la cause majeure de ce départ était la détérioration des relations entre les nouvelles autorités du Mali (junte), et l’Elysée.

Dans le cas du Burkina Faso, nous avons également assisté à la fin des opérations de la force spéciale Sabre, unité militaire en place dans le pays depuis 2009. En effet cela est intervenu après l’arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, véritable chantre de lutte pour l’indépendance de son pays, et porteur d’une doctrine politique soutenant la préservation de la souveraineté nationale. Ainsi le 24 février 2023, a pris fin l’accord de défense signé avec les autorités françaises, qui permettait à ces dernières d’être stationnées sur la base de Kamboinsin.

C’est une situation quelque peu similaire qui a été observée au Niger, où après l’arrivée au pouvoir du général Abdourahamane TCHIANI en tant que président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le retrait des soldats français a été acté. Accompagné de la fermeture de l’ambassade de France dans le pays, ce départ a été suivi par celui des Américains de la base militaire stratégique d’Agadez. Le Niger poussant les Etats Unis d’Amérique à perdre le principal moyen de garder un regard sur l’ensemble du Sahel, et même la Lybie.

Le cas du Tchad s’inscrit dans la même veine, car l’accession au pouvoir de Mahamat Idriss Déby a été suivie par l’annonce surprise de la suspension par les autorités tchadiennes, de l’accord militaire avec Paris mettant fin à soixante ans de présence. Il faut dire que moins d’un mois après cette annonce, la base militaire de Faya dans l’extrême nord désertique du Tchad, a été rétrocédée par la France. Il est prévu que cette rétrocession soit suivie, par celles des bases situées à Abéché et N’Djamena.

Le cas du Sénégal est tout à fait particulier, dans la mesure où non seulement il n’est pas consécutif à un coup d’état militaire, mais surtout fort des relations historiques que la France a entretenu jusqu’ici avec ce pays. En effet le Sénégal était jusqu’à l’arrivée de Bassirou Diomaye Faye au pouvoir, ce havre de paix francophile où tardent généralement à prospérer les germes du sentiment anti-français. Seulement, il a été annoncé par le Chef de l’Etat Sénégalais dans un discours à l’occasion du Nouvel An (31/12/204), « la fin de toutes les présences militaires de pays étrangers au Sénégal, dès 2025 ». Quelques jours avant (28 Novembre 2024), il avait déjà donné le ton en affirmant : « Le Sénégal est un pays indépendant, c’est un pays souverain, et la souveraineté ne s’accommode pas de la présence de bases militaires [étrangères] dans un pays souverain ».

L’équilibrisme ivoirien face à l’avènement d’une ère nouvelle

Pendant que quasiment toute la sous-région Ouest Africaine est portée par ces vents souverainistes de rupture avec l’ordre colonial ancien, l’on observe du côté d’Abidjan un curieux mouvement. En effet il y est prôné non pas la disparition de la présence militaire française, mais un « allègement » matérialisé par une réduction des effectifs. Le président ivoirien Alassane Ouattara parle de « retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d’Ivoire », à l’heure où ses voisins sont visiblement dans une logique de rupture.

A la réalité nous vivons la fin d’une époque, la fin d’une ère où des rapports quasi-hiérarchiques entre métropole et anciennes colonies, connaissent leur crépuscule. Cette ère nouvelle est portée par des nationalistes assumés, aux méthodes parfois contestables, mais surtout mus par un désir profond d’autonomisation de leurs pays.

Cela est renforcé par une tendance à la diversification des partenaires, qui augmente la palette de choix de nos Etats subsahariens, autrefois dépendants uniquement du partenaire hexagonal. C’est dire à quel point l’émancipation de nos Etats prend forme, et amène à reconsidérer un certain nombre de paramètres dans leurs rapports aux grandes puissances occidentales.

Le recul de la présence militaire étrangère en Afrique s’apparente donc à un signe, en faveur de l’accélération de l’indépendance réelle des pays d’Afrique Subsaharienne. Ce recul est le signe d’un changement de paradigme entre occidentaux et Africains, pour déboucher sur des rapports décomplexés, et empreints de respect mutuel. C’est là toute la preuve que le changement générationnel à la tête des Etats Africains, bouscule les codes et pratiques d’autrefois, pour s’inscrire dans une nouvelle réalité partenariale à tous points de vue.

L’année 2025 s’ouvre donc sous des auspices de challenge, où les Etats d’Afrique subsaharienne tenteront de gagner davantage de souveraineté, à l’heure où l’occident quasi en crise essaiera assurément de conserver son leadership.

Vivement que l’essentiel demeure le bien être des peuples et des Nations, au-delà des calculs géostratégiques.

Par Joseph Helmut ESSONO _ Cadre de Banque & Expert en Management de Projets

Les articles parus dans la rubrique «contributions» expriment le point de vue de leurs auteurs. Les contributions externes, validées par la Rédaction de Business & Finance International en raison de leur utilité sociale, ne reflètent pas forcément la ligne éditoriale du journal.